“An End to Hierarchy” („Ein Ende zur Hierachie“) aus The Book of Virtual Transcriptions

Es gibt einen Platz

und eine Geschichte

und diese sind gegeben.

Und eine Sprache,

welche du gelernt hast oder

gezwungen wurdest sie zu

lernen.

Alles ist gegeben.

Du triffst eine Wahl,

es gibt kein Zurück;

alles was passiert bleibt

für immer.

Hör zu, schau hin,

öfter, genauer.

Es bedeutet sonst nichts.

Das ist keine Kunst;

Es ist nur die Welt

und wem gehört sie?

—Danièle Huillet

„Schön, aber schwierig“ – das waren die Worte, die ich nach der Uraufführung meiner Oper „Die Geisterinsel“ am häufigsten hörte und auch in den nachfolgenden Rezensionen öfter las. Ich habe mich oft gefragt, wie diese beiden so widersprüchlichen Begriffe auf die musikalische Erfahrung der HörerInnen angewendet werden können.

Was bedeutet es, wenn ein Hörerlebnis als „schwierig“ empfunden wird? Ich habe erfahren, dass dies eine völlig andere musikalische Erfahrung sein kann als eine solche, welche die HörerInnen befremdet und sie langweilt, sie passiv werden lässt oder es sogar unmöglich erscheint das Stück überhaupt aufzuführen. Der Dichter J. H. Prynne erklärt sich Schwierigkeiten beim Lesen von Gedichten so, „die Sprache und der formale Aufbau sind ungewöhnlich vernetzt, scheinen bruchstückhaft zu sein oder sind so dicht an Ideen und Reaktionsmustern, dass sie den Lesenden und seine Suggestion herausfordern“. Ich teile diese Idee und denke, dass Musik genauso anspruchsvoll sein kann und die Wiedererkennungsfähigkeit der HörerInnen herausfordern kann, und zwar nicht durch ungewöhnliche Klänge oder Klangstrukturen, sondern durch eine komplizierte Syntax der Musik, durch welche aufgrund des inneren Drucks der Kompositionssprache, Energie freigesetzt werden kann.

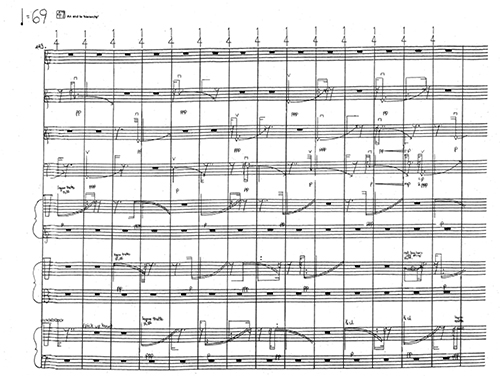

Meine Musik ist experimentell. Nicht im Sinne des Experimentierens mit Klängen, Technologie oder alternativen Darstellungsweisen, welche oft die Begeisterung für ein musikalisches Erlebnis erleichtern oder eben erschweren können (trotzdem fließen diese genannten experimentellen Formen in meine Werke mit ein). Ich experimentiere mit der Musik, finde ihre „textuellen“ Qualitäten, ihre Phrasierung und Syntax, einschließlich ihrer tonalen Muster wie Kadenzen, Spannung und Entspannung, Konsonanz und Dissonanz, Antezedenz und Konsequenz, Rhythmus und Takt sowie polyphone Texturen. Wenngleich Musik etwas anderes ist als Sprache, so hat sie ihren Ursprung doch in den Ausdruckselementen von Sprache, welche sich wie unzählige, motivierte Widerspiegelungen der Syntax und Struktur von Sprache verhalten. Meine musikalische Sprache entsteht aus einer Auflösung der Hierarchie der musikalisch-syntaktischen Struktur, so dass das „Hören“ unter diesen veränderten Umständen zu einer neuen Erfahrung wird.

Virtuosität ist ein weiterer Aspekt meiner Musik, im Sinne des Strebens nach einer meisterhaften Beherrschung von Kompositionstechniken, welche vom Kontrapunkt, gefunden in Kanons und Motetten des Spätmittelalters und der Renaissance, über barocke Werkformen und Fugen bis hin zu Stockhausens serieller Musik reichen. Ich erschaffe neue Kontexte für eine Vielzahl dieser Kompositionstechniken, um sie nebeneinander existieren zu lassen oder sie zu vermischen. Ich nutze diese Kompositionstechniken als Ausdrucksmittel, um in eine Klangwelt einzutreten, in der Materialien und Figuren aus verschiedenen Arten des musikalischen Ausdrucks miteinander vermischt werden, so dass eine Symbiose zwischen ihnen entsteht. Wie Reeve und Kerridge, obgleich in einem anderen Kontext, vorschlagen, können Wechsel zwischen verschiedenen Ausdrucksweisen eine Herausforderung für das humanistische Paradigma darstellen, indem Skalenverschiebungen auferlegt werden, die sofort jeglichen Sinn der persönlichen und unmittelbaren Wahrnehmung stören.

In diesen „Skalenverschiebungen“ sehe ich das Problem der „Schwierigkeit“ für das Hörerlebnis: Meine Musik erstrebt aktives und aufmerksames Zuhören, welches die Wiedererkennungsfähigkeiten der Hörerschaft oft herausfordert, ohne aber komplett mit ihnen zu brechen. Die „spekulative Wende“ in der heutigen Musikkomposition besteht in der Tat nicht darin, die Ähnlichkeit der Musik mit der Sprache und damit die Ausdrucksfähigkeit der Musik zu beseitigen, sondern den vermenschlichten Ausdruck der Musik von ihrer privilegierten Position zu verschieben, und der Musik die Möglichkeit zu geben, unabhängig zu sein von Sprache, Gedanken und Absichten.

Ich denke, alle Künste betrachtend, verhält sich die Musikkomposition am ähnlichsten zur Poesie. Tatsächlich stammen die Ursprünge der Musikkomposition aus der Beziehung zu gesprochenem oder gesungenem Text (was wir z.B. in der frühen griechischen oder chinesischen Musik sehen können). Die Reichweite von Musikkomposition erstreckt sich jedoch nicht nur auf das, was manche als „Klang“ bezeichnen würden – ein Begriff, welchen ich oft als problematisch und bedeutungsreduzierend empfinde – sondern sie reicht auch bis hin zur Mathematik, was bereits in der „musica speculativa“ des Mittelalters erkannt wurde. Die mathematische Sprache kann in der Musik eine grundlegendere Ontologie zum Vorschein bringen, in der der Ausdruck die Fähigkeit besitzt, eine Lyrik jenseits der Subjektivität zu erreichen (d.h. jenseits des begehrenden „Ichs“). Eine solche Erkenntnis kann eintreten, wenn die „textuellen“ Aspekte der Musik aufgebrochen und beschädigt werden und sich zwischen der Komposition und dem umgebenden, größeren Ganzen, der Weltordnung, langsam Risse entstehen.

Viele meiner kompositorischen Ideen und Prozesse sind durch mein Studium der Poesie und des Films sowie der Mathematik beeinflusst. Musik teilt mit Poesie und Film die wesentlichen Parameter wie Rhythmus, Takt und Tempo, wobei innerer Druck auf ein Material ausgeübt werden kann, um eine gefällige, oberflächliche Harmonie zu stören und voneinander abweichende, ausdrucksstarke Materialien gewaltvoll durch Montage und Parataxe zusammenzufügen. Taktart und Rhythmus sind unentbehrlich, wenn es darum geht, die „textuellen“ Aspekte der Musik zu durchbrechen, indem sie auf aggressive Weise unregelmäßig werden, damit die Syntax quälen und eine Kompressionsenergie entsteht.

Indem dieser intensive Druck auf die Klänge ausgeübt wird, werden die sinnlichen Eigenschaften der Musik durch ihre Dinglichkeit erfahrbar. Solch ein musikalischer Ausdruck hat eine Qualität des Zufalls, oder, wie es der Komponist John Cage bezeichnen würde, als „anarchische Harmonie“, in welcher der Klang von menschlicher Absichtlichkeit befreit wurde und an die Schlichtheit der Natur herankommt.

Der Effekt eines solchen Zufalles im musikalischen Ausdruck ist eine „geräuschhervorbringende“ Ästhetik, bei der das Geräusch das Wesen der Klangerzeugung fühlbar macht und den Ausdrucksansprüchen der Musik widersteht. Geräusche und Störungen machen die HörerInnen auf die Bedingungen aufmerksam, unter denen ein Ton – oder Geräusch – physikalisch erzeugt wird, welche Materialien und Energien daran beteiligt sind und auf welche Widerstände gestoßen wird. Für Komponist Helmut Lachenmann ist das „Schöne“ in der Musik nur dann als solches existent, wenn es bei den Zuhörenden einen gewissen anfänglichen Widerstand auslöst.

Meine Musik ist eine konkrete, gegenständliche Musik, deren Klangwelt eher außerhalb des Bewusstseins verortet ist, in der Hoffnung, die HörerInnen in eine Art (Frei)Raum zu versetzen, von welchem aus sie ihr Menschsein in einem größeren Zusammenhang (des Lebens) überdenken müssen. Der Lärm und die Gewalt, die durch Rhythmus und Takt ausgeübt werden, erzeugen eine Musik, deren Ganzheit beschädigt und verletzt wird, was den Widerspruch und den Widerstand signalisiert, dem bestimmte lyrische Schemata begegnen oder welchen sie sich widersetzen. Dieser Widerspruch und Widerstand kann unserem Hören einen anderen Sinn für den musikalischen Ausdruck eröffnen, einem Ausdruck, der Klänge umfasst, bevor diese vom menschlich handelnden Subjekt angenommen werden.

Es ist mit der konkreten, gegenständlichen Musik so, dass die „Schwierigkeit“ des Zuhörens ihre Entsprechung im Widerstand der HörerInnen findet. Widerstand bekräftigt die ontologische Priorität der Außenwelt in ihrer widersprüchlichen und dynamischen Dinglichkeit, die sowohl über das Begriffsdenken als auch über die technologische Kontrolle hinausgeht. Die „Schwierigkeit“ des Hörerlebnisses steht in Verbindung zum Komplexitätspotential der Musik, welches die menschliche Handlungsfähigkeit übersteigen kann, als müsse sie sich erneut beteuern, wie der Lauf der Dinge ist. Die Filmemacherin Danièle Huillet beschreibt ihre gemeinsamen Filme mit Jean-Marie Straub wie folgt: „Das ist keine Kunst. Es ist nur die Welt. Und wem gehört sie?“